Niels Planel, un MC MPA ’18, a reçu le prix Lucius Littauer d’excellence académique de la Harvard Kennedy School. Il travaille depuis 18 ans dans les domaines de l’innovation sociale, la réduction de la pauvreté et la croissance inclusive, et est l’auteur de Pour en finir avec la pauvreté dans les pays riches (éditions de L’Aube, février 2025)1.

Une innovation… débattue depuis la Révolution française

Aujourd’hui, la richesse est plus souvent accumulée grâce à l’obtention d’un héritage que grâce à l’entrepreneuriat, ce qui fait naître une société où le mérite n’a plus guère d’importance. Par exemple, selon UBS, une banque internationale d’investissement, en 2023, 84 milliardaires ayant bâti leurs fortunes par eux-mêmes ont accumulé 140,7 milliards de dollars alors que 53 individus ont hérité de 150,8 milliards de dollars dans le même temps à travers le monde2. Ce phénomène est certainement plus prégnant en Europe, mais il n’est pas sans importance aux États-Unis : l’analyse des données d’une étude parue en 20163 montre que plus de la moitié des milliardaires européens ont hérité de leur fortune (80% en France, selon le Financial Times4), contre un tiers aux États-Unis. Par ailleurs, selon une étude d’Oxfam, une organisation mondiale se consacrant à la réduction de la pauvreté dans le monde, « la plupart des richesses des milliardaires sont acquises et non pas gagnées – 60% provenant soit de l’héritage, soit du copinage et de la corruption, soit de monopoles »5.

Et le temps n’est pas un allié naturel. Toutes choses étant égales par ailleurs, la disparition prochaine des baby-boomers, une génération qui a accumulé plus de richesses que les précédentes tout en ayant moins d’enfants, exacerbera ce phénomène : aux États-Unis, le New York Times a judicieusement anticipé ce qui sera le « plus grand transfert de richesses de l’histoire »6. Ce transfert impliquera des dizaines de milliers de milliards qui seront susceptibles d’amplifier les inégalités de richesse au cours des deux prochaines décennies, alors que le gouvernement français en est à se demander s’il est possible d’éviter la formation d’une « société d’héritiers »7 – où quelques-uns héritent de fortunes tandis que les autres héritent de peu, voire de rien. Que ce soit de la perspective d’une banque d’investissement ou d’une organisation de lutte contre la pauvreté, ce simple fait a dès aujourd’hui un impact profond sur l’ensemble d’entre nous dans la mesure où il remodèle entièrement nos sociétés, nos économies, nos systèmes politiques, ainsi qu’une vertu cardinale qui a animé nos sociétés au cours des dernières décennies : l’égalité des chances.

Dans ce contexte, une politique innovante, débattue depuis la Révolution française de 1789, fait l’objet d’un nouvel examen afin de relever ce défi posé par l’inégalité des richesses. Cette innovation consisterait à doter les jeunes d’un capital de départ une fois qu’ils ont atteint l’âge adulte, afin, pour reprendre les mots de Thomas Paine (l’un des initiateurs de cette proposition, avec le marquis de Condorcet), que les jeunes « héritent de moyens pour commencer dans la vie ».

L’idée est simple : des « baby bonds » (leur nom dans le monde anglo-saxon) pourraient contribuer à une meilleure répartition des richesses en dotant les citoyens, une fois qu’ils sont arrivés à l’âge adulte, de quelques, voire plusieurs milliers d’euros qu’ils pourront utiliser pour réaliser des investissements, par exemple la création d’une entreprise, l’achat d’une maison, l’obtention d’un diplôme universitaire ou l’acquisition d’une épargne-retraite.

J’ai passé près de 10 ans à défendre cette politique, en France et ailleurs. Au cours de cette décennie, j’ai posé les bases morales de cette idée8, je l’ai intégrée à un programme de campagne en tant que candidat à une élection il y a déjà quelque temps, et j’ai discuté de sa mise en œuvre dans plusieurs pays de l’OCDE avec un initiateur contemporain de cette politique au Royaume-Uni9. J’ai également organisé une conférence à Sciences Po à l’automne dernier qui a rassemblé pour la première fois des décideurs du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis favorables à la mise en œuvre de cette politique publique10.

Une idée mise en œuvre au Royaume-Uni et se répandant aux États-Unis

L’idée se répand rapidement. À partir de 2005, dans le cadre de l’initiative Child Trust Fund, le gouvernement britannique a ouvert un compte d’investissement doté d’au moins 250 livres pour chaque bébé né entre septembre 2002 et début 2011. Les familles à faible revenu et celles ayant un enfant handicapé recevaient 500 livres par nouveau-né. Bien que ce programme ait été aboli en 2011 après l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement, depuis septembre 2020 et jusqu’en 2029, plus de 50 000 Britanniques atteignant la majorité chaque mois sont éligibles à recevoir leur dotation.

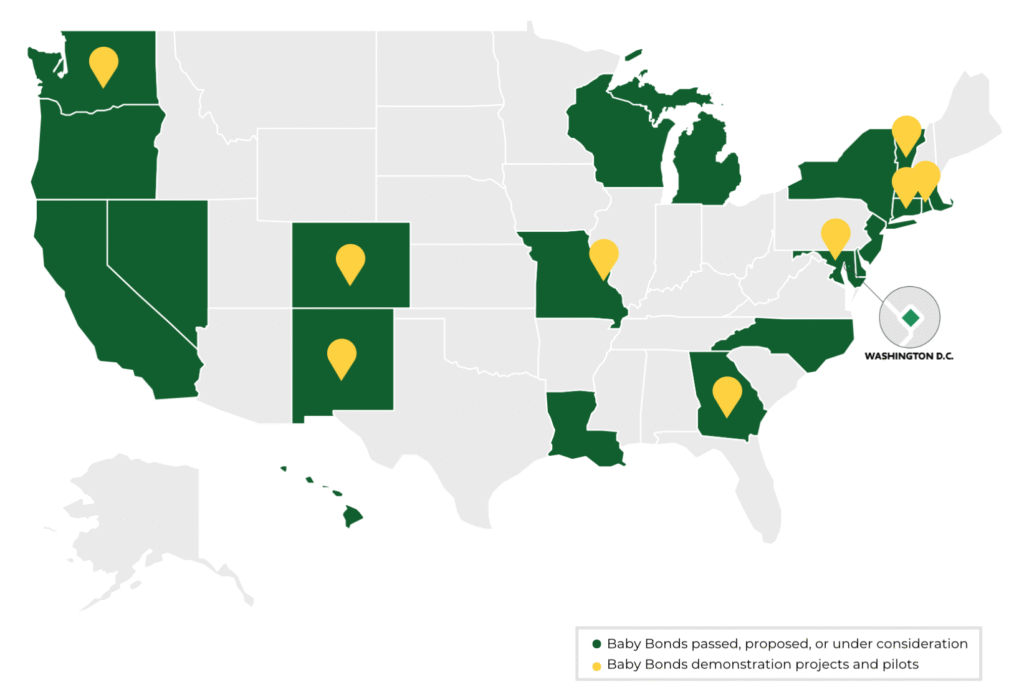

Aux États-Unis, en 2025, les États du Connecticut et de la Californie mettent déjà en œuvre certaines versions de ce programme, alors qu’une école de la ville de New York l’expérimente11 et qu’un projet pilote a été lancé au Nouveau-Mexique. Près de 20 États ont introduit des législations en la matière (voir carte ci-dessous).

L’État du Connecticut a été le premier aux États-Unis à légiférer en 2021 pour mettre en place un programme de « baby bonds » destiné à doter les plus pauvres d’un capital une fois arrivé à l’âge adulte12. Depuis le 1er juillet 2023, l’éligibilité est automatique si le nouveau-né est couvert par HUSKY, le programme Medicaid de l’État. Cet État investit 3 200 USD dans le Connecticut Baby Bonds Trust pour chaque enfant né dans la pauvreté. Cette mesure concerne en moyenne 15 000 bébés chaque année13.

Les dotations proposées se chiffreront entre 11 000 et 24 000 USD : la subvention initiale sera investie sur les marchés financiers, et plus elle sera réclamée tard, plus elle sera susceptible de rapporter. L’individu pourra ensuite encaisser son capital de départ à tout moment entre 18 et 30 ans pour financer des projets tels que le lancement d’une entreprise, l’obtention d’un diplôme d’études supérieures, l’achat d’une maison ou l’acquisition d’une épargne-retraite. Pour en bénéficier, les citoyens doivent avoir démontré qu’ils ont acquis un minimum de connaissances financières en suivant une formation spécifique, et pour rester éligibles, ils doivent être résidents du Connecticut.

En Californie, les législateurs ont approuvé la création d’un programme de 100 millions de dollars en 2022, le Hope, Opportunity, Perseverance, and Empowerment (HOPE) for Children Trust Account, en raison du fait que 32 500 jeunes ont perdu un parent lors de la pandémie de Covid. Dès juillet 2025, lorsque les premiers parmi les 58 000 bénéficiaires éligibles atteindront l’âge de 18 ans, ils recevront une dotation de 4 500 dollars, ce qui fera de ce programme le premier du genre à être opérationnel aux États-Unis.

Enfin, bien qu’il s’agisse d’un projet pilote plus modeste en termes de nombre de bénéficiaires, l’initiative du Nouveau-Mexique peut également aider à accroître la capacité des jeunes à se constituer un patrimoine en vue de la retraite : si un jeune décide de ne pas toucher à sa dotation, la laissant croître jusqu’à sa retraite, à l’âge de 65 ans, le montant devrait atteindre 483 000 dollars selon les projections15.

En vert, les baby bonds votés, proposés ou en débat. En jaune, expérimentations et pilotes.

Source : Institute on Race, Power and Political Economy

La touche française

En France, dès 2021, la Métropole de Lyon a voté l’instauration du Revenu solidarité jeunes (RSJ), une aide mensuelle d’un montant maximum de 420 euros versée aux jeunes de 18 à 24 ans, ayant peu ou pas de revenus et ne pouvant prétendre à d’autres aides financières, pour une durée maximale de 24 mois.

Début 2025, Bruno Bernard, président de la Métropole, expliquait qu’aider un jeune en difficulté n’était pas considéré comme une charge pour la collectivité, mais comme un investissement pour l’avenir16.

Depuis son lancement, plus de 4 000 jeunes en grande difficulté ont bénéficié de cette politique dans la Métropole de Lyon. Beaucoup d’entre eux n’avaient aucun diplôme, étaient sans emploi ni logement et ne bénéficiaient d’aucun soutien familial. Bernard affirme que, sans cette aide, leur enracinement dans une pauvreté durable était inévitable. Bernard ajoute qu’en 2025, grâce au RSJ, près de la moitié d’entre eux ont trouvé une formation, un emploi ou un logement stable, et ce, en moins d’un an.

Selon Bernard, une personne qui tombe dans la grande précarité avant l’âge de 20 ans passe en moyenne six à huit ans dans un état d’exclusion avant de retrouver une stabilité professionnelle et sociale. Pendant cette période, cette personne fera appel aux services d’urgence : hébergement hôtelier ou public, accompagnement médico-social, aide alimentaire et parfois même une prise en charge judiciaire. Ainsi, le coût annuel d’une personne en difficulté chronique peut facilement se situer entre 50 000 et 100 000 euros par an pour la collectivité. L’hébergement d’urgence représente à lui seul une dépense de 25 000 euros par an et par personne. En revanche, l’accompagnement d’un jeune par le RSJ coûte environ 4 800 euros par an, soit dix à vingt fois moins que le coût de l’exclusion.

Le RSJ ne donne pas d’argent sans conditions. Chaque bénéficiaire est appuyé par un conseiller qui l’accompagne dans ses démarches. 91% des bénéficiaires sont engagés dans un « parcours actif », qu’il s’agisse de formation, d’emploi ou d’accompagnement social. L’« approche d’anticipation » privilégiée par la Métropole de Lyon consiste à investir quelques milliers d’euros pour éviter à ces jeunes des années de difficultés et leur permettre de construire leur avenir.

Parallèlement, les départements de Meurthe-et-Moselle et de Loire-Atlantique ont également annoncé l’expérimentation d’une politique similaire : le revenu d’émancipation jeunes17.

Les avantages de la possession d’un patrimoine dès le plus jeune âge

D’ici la fin de la décennie, nous disposerons de moyens concrets pour mesurer l’impact de cette politique sur les jeunes, car des études sont déjà en cours dans les trois pays. Mais pouvons-nous prévoir qu’un capital de départ aura les effets escomptés ? À cet égard, certaines recherches préliminaires peuvent aider à évaluer l’impact que cette politique est susceptible d’avoir sur ses bénéficiaires.

D’une manière générale, l’octroi d’un capital pour lancer un projet ne semble pas être une mauvaise idée. En 2021, la Banque mondiale a observé qu’une intervention « qui fournit un capital initial supérieur à un seuil critique détermine en fin de compte si les ménages seront à même de saisir des opportunités de productivité plus élevées et sortir de la pauvreté. Ces conclusions suggèrent que des transferts suffisamment importants ou des approches de type “big push” ont le potentiel de faire passer les individus de manière permanente à un niveau de richesse plus élevé. »18

Il y a un quart de siècle, le Royaume-Uni s’est penché sur la question. En 2000, une étude fondamentale réalisée par John Bynner et Sofia Despotidou pour le Centre for Longitudinal Studies de l’Institute of Education a révélé que le fait de disposer d’un capital, même minime – typiquement 1 000 dollars ou moins – avait une influence significative sur les trajectoires de vie. À l’âge de 23 ans, les personnes disposant d’un certain capital avaient tendance à avoir une meilleure santé et de meilleures perspectives d’emploi et de revenus une ou deux décennies plus tard. Elles présentaient également des taux de dépression plus faibles, faisaient preuve d’une éthique de travail plus forte et manifestaient un engagement politique plus marqué que leurs pairs sans actifs. Même la stabilité conjugale a été positivement affectée, avec des taux de divorce plus faibles chez les détenteurs d’actifs. Il est important de noter que ces corrélations persistent même en prenant en compte des facteurs tels que l’éducation et le revenu. L’étude a porté sur plus de 10 000 personnes, ce qui n’est pas un échantillon négligeable.

L’année dernière, une étude publiée par l’Urban Institute aux États-Unis a modélisé les impacts d’un éventuel programme fédéral de capital de départ – semblable à la législation introduite par le sénateur Cory Booker en 2019, à savoir l’American Opportunity Accounts Act, qui offrirait une dotation allant jusqu’à 50 000 dollars19. Ce rapport est également important, car ses auteurs ont mené des entretiens avec des jeunes. Ils ont notamment constaté qu’aux États-Unis, les « baby bonds » réduiraient la proportion de personnes contractant des prêts étudiants et le montant total de la dette détenue par les détenteurs de prêts étudiants à l’âge de 45 ans. Cette mesure aurait en outre un impact plus important sur les détenteurs de prêts afro-américains et hispaniques. Par ailleurs, les personnes qui, selon les projections, n’utiliseraient pas les « baby bonds » pour leurs études supérieures seraient plus susceptibles d’acheter un logement qu’en l’absence de « baby bonds », mais l’augmentation projetée des taux d’accession à la propriété serait négligeable. Les « baby bonds » augmenteraient toutefois l’accumulation de capital immobilier et auraient un impact plus important sur les Noirs et les Hispaniques, et en particulier, sur les femmes noires. L’étude fait également état d’une certaine augmentation d’accumulation d’épargne-retraite, surtout chez les hommes noirs et les personnes hispaniques.

Une fois qu’ils n’étaient plus discriminés par des règles artificielles fondées sur la classe sociale, les étudiants d’origine modeste obtenaient de meilleurs résultats que leurs camarades issus de couches plus aisées.

D’autres résultats des enquêtes semblent encore plus intéressants. Par exemple, la manière dont les jeunes souhaiteraient dépenser leur dotation diffère selon son montant : 10 000 dollars ne semblent pas suffisants pour encourager les jeunes à aller à l’université ; ils seraient plus enclins à utiliser cette somme pour créer une petite entreprise. A l’inverse, certains, considèrent qu’une telle somme ne suffirait pas à payer l’acompte d’un logement et opteraient donc plutôt pour l’obtention d’un diplôme universitaire.

En revanche, si ces jeunes recevaient 50 000 dollars, plus de 50% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaiteraient utiliser ces fonds pour verser un acompte sur une maison. Par ailleurs, 25% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaiteraient créer ou développer une petite entreprise, tandis que seulement 17% d’entre elles ont déclaré qu’elles souhaiteraient consacrer ces fonds à l’éducation postsecondaire. En effet, ces perspectives reflètent également la réalité d’une jeunesse américaine confrontée à des frais de scolarité élevés (contrairement à l’Europe, où ils sont plus bas) et à la perception qu’un diplôme n’offre peut-être plus autant d’opportunités qu’auparavant, ainsi qu’à un marché immobilier peu favorable aux jeunes locataires ou acheteurs.

Enfin, ce rapport de l’Urban Institute contient d’autres conclusions importantes, notamment le fait que si les jeunes bénéficient d’une telle dotation, ils voudront acquérir des connaissances financières et d’autres outils afin d’utiliser leur patrimoine à bon escient.

Harvard doit promouvoir cette idée novatrice

Parmi les institutions de l’Ivy League, Yale et Stanford ont déjà lancé des études sur l’impact d’un capital de départ, respectivement en lien avec les programmes du Connecticut et de la Californie, ce qui soulève la question suivante : qu’en est-il d’Harvard ? Cette université, qui offre d’ailleurs depuis peu des « launch grants » de 2 000 USD à des jeunes étudiants n’ayant aucune aide parentale, a toutes les raisons d’encourager l’adoption d’une telle politique de dotation à l’échelle nationale. D’une part, James Conant, l’un des présidents les plus influents de Harvard (de 1933 à 1953), dont la vision a profondément façonné son évolution, ne pourrait qu’encourager fortement cette politique. Croyant fermement en une vision progressiste du mérite – par opposition à un « mérite » dont les critères sont définis par ceux qui les possèdent déjà –, il a poussé à la création du National Scholarship Program pour permettre aux étudiants les mieux classés, indépendamment de leurs moyens financiers, de fréquenter Harvard. Même si les admissions sans condition ne deviendront une politique institutionnelle que plus tard, cette initiative a constitué une avancée majeure permettant de repérer des talents issus de classes sociales plus modestes que celles dont provenaient traditionnellement les étudiants universitaires jusqu’alors. Conant a également obtenu que les examens d’entrée soient remplacés par un test d’aptitude scolaire (SAT) plus impartial et, sous son mandat, les femmes ont été admises pour la première fois à la faculté de droit et de médecine. En 1943, au milieu d’une période tumultueuse, il est allé jusqu’à écrire un manifeste touchant à l’aspiration de « l’Américain radical » à une véritable égalité des chances – un radical qui « utiliserait les pouvoirs de l’État pour réordonner les nantis et les dépossédés à chaque génération afin d’instituer du flux au sein de notre ordre social »20.

Un capital de départ suffirait-il à inverser le sort des plus démunis dans un monde où l’on hérite désormais couramment de milliards ? Ce serait certainement un début, car cela leur permettrait de mieux développer leurs « capabilités », selon le concept développé par Amartya Sen, économiste à Harvard. En effet, les capabilités « forment les libertés réelles dont disposent les gens pour réaliser leurs actions et leurs êtres potentiels. La vraie liberté, dans ce sens, signifie que l’on dispose de tous les moyens nécessaires pour réaliser ces actions ou cet être si on le souhaite. En d’autres termes, il ne s’agit pas simplement de la liberté formelle de faire ou d’être quelque chose, mais de l’opportunité substantielle d’y parvenir »21.

Avoir la possibilité d’acheter une maison, de lancer une entreprise ou d’étudier pourrait ainsi aider les personnes défavorisées à pleinement exploiter leur potentiel. Après tout, il y a moins de cent ans, « les candidats issus des écoles publiques devaient satisfaire des critères plus exigeants pour être admis que ceux des écoles privées, et pourtant, une fois à Harvard, ils obtenaient de meilleurs résultats académiques. Les résultats d’une étude portant sur les classes de première année entre 1939 et 1941 suggèrent que les préférences accordées aux élèves issus d’écoles privées étaient considérables ; les élèves des écoles publiques avaient deux fois plus de chances de figurer sur la Dean’s List et deux fois moins de chances d’être désignés comme étant en situation d’échec scolaire que les diplômés des écoles préparatoires »22. En d’autres termes, une fois qu’ils n’étaient plus discriminés par des règles artificielles fondées sur la classe sociale, les étudiants d’origine modeste obtenaient de meilleurs résultats que leurs camarades issus de couches plus aisées. Telle est la promesse d’un capital de départ ; on peut aisément imaginer comment une somme minime pourrait profondément transformer des sociétés entières.

Le jour viendra où il faudra démanteler cette société du privilège – où le destin est déterminé à la naissance – qui refait brutalement surface sous nos yeux, et reconstruire un projet qui inverse les trajectoires de vie des plus fragiles et élargit leur pouvoir d’agir. Selon moi, ce combat a toujours été, est encore, et sera toujours celui de ceux qui croient en l’idée de progrès. Un capital de départ sera alors l’un des outils précieux et novateurs qui nous permettront d’aider les plus défavorisés et bien d’autres encore dans la société à réaliser leur liberté de devenir pleinement eux-mêmes.

Car « l’égalité est moins élevée peut-être ; mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté ». Retiendrons-nous une leçon du plus grand des Français ayant écrit sur l’Amérique, Alexis de Tocqueville ?

1. L’auteur tient à remercier Mariia Matula pour sa relecture de la première version du texte et ses commentaires.

2. UBS, « The Great Wealth Transfer: Global Billionaire Population Shrinks for the First Time Since 2018 », 2023.

3. Caroline Freund et Sarah Oliver, « Origins of the Superrich: The Billionaire Characteristics Database », Peterson Institute for International Economics, 2023.

4. Ruchir Sharma, « The Billionaire Boom: How the Super-Rich Soaked Up Covid Cash », Financial Times, 14 mai 2021.

5. Oxfam, « Takers, not Makers: Unjust Poverty and Unearned Wealth from Colonialism », 20 janvier 2025. Traduction libre.

6. Jim Tankersley, « The Greatest Wealth Transfer in History Is Here, With Familiar (Rich) Winners », The New York Times, 14 mai 2023.

7. France Stratégie, « Éviter une société d’héritiers », Note d’analyse (no 51), 4 janvier 2017.

8. Niels Planel, « Achieving Equality of Opportunity Through a Universal Endowment System for French Youth », Sens Public, 21 juin 2018 ; Niels Planel (dir.), « Inequality: What Is to Be Done », Cahier (no 32), Sens Public, octobre 2024.

9. Julian Le Grand et Niels Planel, « Everyone Needs a Trust Fund », Noema Magazine, 17 décembre 2024.

10. Niels Planel, « A New Idea in an Age of Inequality: Providing a Capital Endowment for Youth », Vidéo non publiée, 2024. Google Drive. https://drive.google.com/file/d/1JLhxElIxOQj105l1wHzMvLhBUvA9xgIV/view.

11. John Schwartz, « Harlem Children’s Zone Students Learn to Invest in Their Future », The New York Times, 9 mai 2024.

12. Niels Planel, « American States Are Quietly Embracing the “Baby Bonds” Revolution to Fight Inequality », HKS Student Policy Review, 8 avril 2024.

13. Office of the Connecticut State Treasurer, « CT Baby Bonds », Connecticut’s Official State Website, consulté le 20 mars 2025.

14. Institute on Race, Power and Political Economy, « Baby Bonds Demonstrations: From Pilots to Policy », Race, Power, and Policy, consulté le 20 mars 2025.

15. Nichelle Gilbert, « New Mexico Readies Push for Baby Bonds Proposal », Spotlight on Poverty and Opportunity, 11 décembre 2024.

16. Bruno Bernard, « Métropole de Lyon : Verser un revenu de solidarité, c’est éviter la précarité », LinkedIn, 18 février 2025.

17. Le Monde avec AFP, « La Meurthe-et-Moselle instaure un revenu jeunes, une première en France », Le Monde, 25 septembre 2024.

18. Colin Andrews et al., « The State of Economic Inclusion Report 2021: The Potential to Scale », World Bank, 2021. Traduction libre.

19. Damir Cosic et al., « Modeling the Impact of a Federal Baby Bonds Program: Impacts on Financial Wealth, College Attainment, Student Debt, Home Equity, and Retirement Savings », Urban Institute, 5 décembre 2024.

20. James B. Conant, « Wanted: American Radicals », The Atlantic, mai 1943.

21. Ingrid Robeyns, « The Capability Approach », Stanford Encyclopedia of Philosophy, 14 avril 2011, révisé le 10 avril 2025. Traduction libre.

22. Jerome Karabel, « The Chosen: The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale, and Princeton », Mariner Books, 2005, p. 175. Traduction libre.